Changelog:

- 2020-12-14 term mode 相关应用

term mode 相关应用

Emacs 下有几个类似终端模拟器(其实有些不算是),内置的有这 3 个: shell-mode, term-mode, eshell。

如果你不喜欢用 M-x compile 来编译,习惯在 shell-mode, term-mode, eshell 下直接使用 gcc 或者 make 来编译, 那么你可能需要compilation-shell-minor-mode。它可以识别报错,令错误可以点击,快速打开报错文件。自然在调用 M-x compile 的就是用的 compilation-mode 了。

term-mode

term-mode 算是一个完整的终端模拟器,与外部的终端模拟器相比除了刷新速度慢、色彩显示较差之外就没有其他差别了。因此如果是在 Linux/MacOS 平台下且只在本地使用,是比较推荐 term-mode 的。term-mode 分别可以通过 term 和 ansi-term 命令启动,唯一的区别是由 term 命令启用的终端模拟器下面 C-x 是直接被终端给捕获了,想要在这个模式下使用 C-x C-f 来打开文件还需要再额外地做设置,而且重复地使用 term 命令只会打开一个 buffer。如果你想多次调用分别打开多个 buffer 的话推荐使用 ansi-term 命令。对我个人而言我是更喜欢 ansi-term 命令。

;; 可以使用这种方式将需要的按键解绑

(use-package term

:ensure nil

:bind (:map term-raw-map

("M-:" . nil)

("M-x" . nil)))

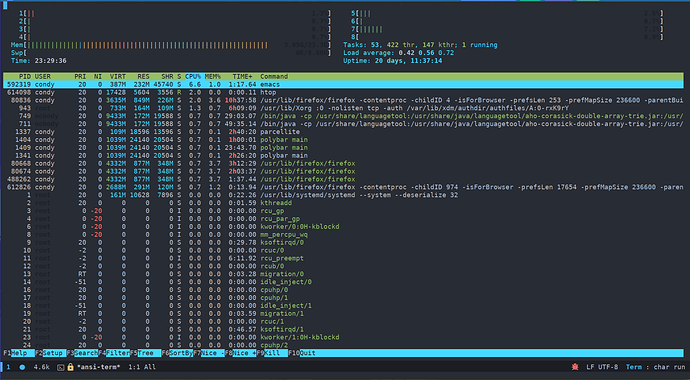

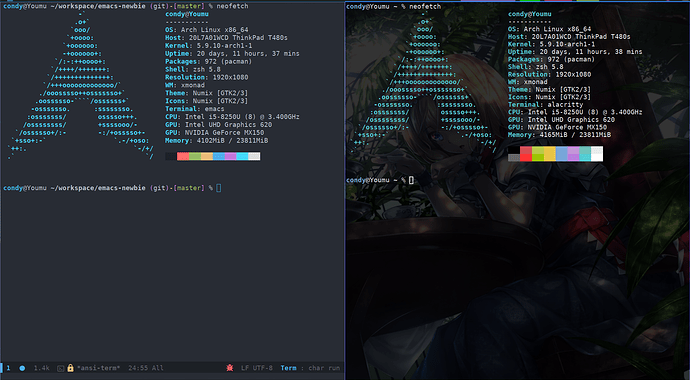

当然在 term-mode 里使用 htop, git, fzf, neofetch 这种类似工具是没啥大问题的,但是使用 vim 的话就有点拉胯了。一是显示效果非常差,代码高亮都无法显示;二是也不推荐在 Emacs 里使用 vim, 编辑文件直接 C-x C-f 就好。

这里不得不提一下, term-mode 里两种模式,一个是 char-mode, 另一个是 line-mode。 在 char-mode 下输入任意一个字符都会直接转发至当前的进程,而 line-mode 下则只会遇到 \n 的时候才会将以前的内容一起转发。就拿 htop 这个命令来说,在 char-mode 下按一下 q 会直接退出,按一下 C-n 会移动光标,但是一旦切换到 line-mode 下后就完全变了,连续地按 q 不会退出,直到你按下 Enter 键。

term-mode 还有一个非常大的优点是与 Emacs 生态的结合。其中一个是可以快速地跳转到上一次的 prompt 处(一般的终端模拟器都没有这个功能),想要启用这功能需要配置 term-prompt-regexp 变量,而它的默认非常不友好,竟然是一个 ^ 表示跳转到开头。建议修改成如下配置,毕竟我们要在 term-mode 里使用 shell, 这个配置也是它的注释里所推荐使用的:

(setq term-prompt-regexp "^[^#$%>\n]*[#$%>] *")

这样就可以使用 C-c C-p 和 C-c C-n 来上下跳转 prompt 了。

另外一点是目录同步,如果你在 term-mode 下进入了 /tmp 目录,那么在 Emacs 按 C-x C-f 就会尝试打开此目录下的文件。如果你是 bash 用户那么这个甚至不需要你配置,其他 shell 用户就必须要在对应 shell 的配置里增加如下配置:

# 这是 zsh 需要做的修改

#

# INSIDE_EMACS 则是 Emacs 在创建 term/shell/eshell 时都会带上的环境变量

# 通常 shell/tramp 会将 TERM 环境变量设置成

# dumb,所以这里要将他们排除。

#

# shell 下的目录同步不采用这种方式

function precmd() {

if [[ -n "$INSIDE_EMACS" && "$TERM" != "dumb" ]]; then

echo -e "\033AnSiTc" "$(pwd)"

echo -e "\033AnSiTh" $(hostname -f)

echo -e "\033AnSiTu" "$LOGNAME"

fi

}

其实它就是在每条命令执行前将自己当前的目录告诉了 term-mode, 然后 term-mode 再设置 default-directory 变量。

另外一种方式则是依赖 Linux 的 procfs, 可以获得 term-mode 启动的 shell 进程 pid,然后通过读 /proc/pid/cwd/ 来获取当前路径。

(defun term-directory-sync ()

"Synchronize current working directory."

(interactive)

(when term-process

(let* ((pid (process-id term-process))

(dir (file-truename (format "/proc/%d/cwd/" pid))))

(setq default-directory dir))))

;; term-process 则是在 term-mode-hook 中通过

;;

;; (get-buffer-process (current-buffer))

;;

;; 获得

;; 注:以上这种方式对于 vterm 同样适用,因为 vterm 直接暴露了 vterm--process 使用

;; 起用更加方便

如果你嫌 term-mode 的刷新速度太慢、颜色显示太差,可以使用 vterm, 但是它的目录同步方式完全与 term-mode 的不同,这点需要注意。

shell-mode

shell-mode 它实际上不算是一个终端模拟器,它只是简单包装了一下 shell, 所以只能执行一些简单的命令, htop 这种存在复杂交互的应用就不行了。它也支持上下跳转到 prompt 处,而且它的默认值足够通用,如果不适用的话用户再自己配置一下 shell-prompt-pattern. 通过 C-c C-p 和 C-c C-n 来上下跳转 prompt.

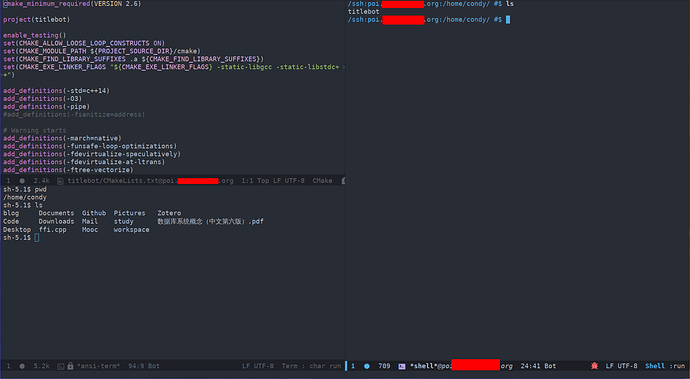

自然 shell-mode 也支持目录同步,不过它的同步方式与 term-mode 不同。 term-mode 是要求 shell 主动告诉 Emacs,而 shell-mode 是启用了 shell-dirtrack-mode 使用正则匹配如 cd, pushd 等各种可能改变当前目录的各种命令来达到的。

与 term-mode 相比而言它实在是没啥多大优势,但是如果你是在通过 tramp 编辑一个远程的文件,想在远程机器上运行一些命令,可以直接 M-x shell 登录远端的机器,而 term-mode 则不会识别这种情况,仍是创建一个本地的终端环境。在有 tramp 的情况下, shell-mode 下路径显示在 cd 改变了当前工作目录之后会显示出错, PR 的机会又来了!

在 shell-mode 里没法像终端模拟器那样通过 M-. 来直接输入上一命令的最后一个参数,但是多数 shell 都实现提供了一个内部变量 $_ 支持。

echo hello

echo $_

# 输出如下

#

# hello

# hello

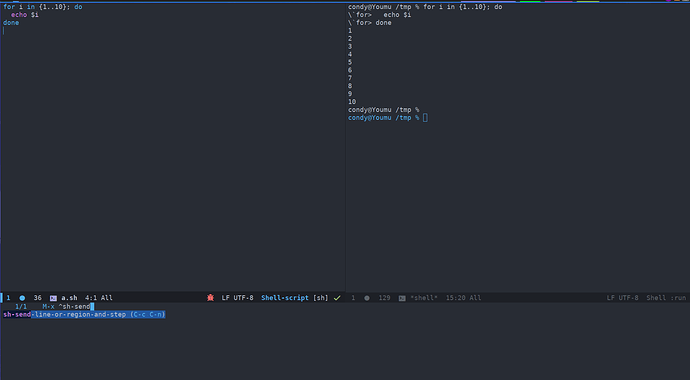

另外一个独到的地方是它可以当做 sh 文件的 REPL。例如你在编写这样的一个 sh 脚本:

echo 'hello, world'

可以直接输入 C-c C-n (sh-send-line-or-region-and-step) 将当前行发送至 shell 执行。

eshell

eshell 则是完全由 elisp 实现的 shell,正因为它是 elisp 实现的,所以在所有地方下都可以使用(推荐 Windows 用户使用)。当然也因为它是 elisp 实现的,所以速度上会稍微慢一点。此外如果你是在远程编辑文件,那么使用 eshell 可以直接编辑远程文件,因为它是完全用 elisp 实现的,可以共享当前 Emacs 的状态,自然 tramp 也是可以直接共享的,当然目录同步的更不在话下了。

它的语法与与 bash/zsh 的语法不完全一致,例如一个 for 循环

# 在 bash/zsh 里这样写的

for i in *.el; do

rm $i

done

# 在 eshell 里则是这样写的

for i in *.el {

rm $i

}

在 eshell 里执行类似 htop, git diff 这样的命令也是可以的,但是它不是直接支持,而是间接调用 term-mode 来完成。只需要将对应的命令加入至 eshell-visual-commands, eshell-visual-subcommands 和 eshell-visual-options 中即可,建议配置:

(use-package em-term

:ensure nil

:custom

(eshell-visual-commands '("top" "htop" "less" "more" "bat"))

(eshell-visual-subcommands '(("git" "help" "lg" "log" "diff" "show")))

(eshell-visual-options '(("git" "--help" "--paginate"))))

因为 eshell 不能复用其他 shell 的插件,所以 eshell 有自己的生态,可以考虑使用 eshell-git-prompt 等包。

eshell 还有一个最大的缺点是补全系统。其他 shell 都有自己的 bash-completion, zsh-completion 包,但是 eshell 却没有,但是它只提供了一个基础的补全功能模块 pcomplete. 通过它我们也可以完成基础命令的补全,但是如果想要全部实现的话还是得费一番功夫的。基于这个痛点,Emacs 社区有相应的增强包 emacs-fish-completion, 在补全时将对应的命令发送给 fish 然后再截获、解析它的输出。以这种形式扩展的 pcomplete 不用再重复走 bash-completion, zsh-completion 的路。

因为 eshell 与 shell-mode 都使用了 pcomplete, 所以这两者都能够享受到由此带来的补全效果。

默认情况下,在 eshell 里 C-d 只会删除字符不会在当前输入为空时退出、 M-. 不会自动插入上一命令的最后一个参数,这可能会令习惯使用外部 shell 的用户非常不习惯,可以通过如下配置将它们带回来。

;; eshell 自己有实现的一个比较好的 C-d 函数,但是它默认没有开启

;; 这里显式地将这个函数导出。

(use-package em-rebind

:ensure nil

:commands eshell-delchar-or-maybe-eof)

;; Emacs 28 可以直接定义在 eshell-mode-map 里,但是 27 的话需要将相关的键绑定定义在

;; eshell-first-time-mode-hook 这个 hook 里

(use-package esh-mode

:ensure nil

:bind (:map eshell-mode-map

("C-d" . eshell-delchar-or-maybe-eof)

("M-." . eshell-yank-last-arg))

:config

(defun eshell-yank-last-arg ()

"Insert the last arg of the previous command."

(interactive)

(insert "$_")

(pcomplete-expand))

)

关于 $_ 的说明可以看 eshell 文档的 Expansion 节。 eshell 这样设计也与其他 shell 保持一致。